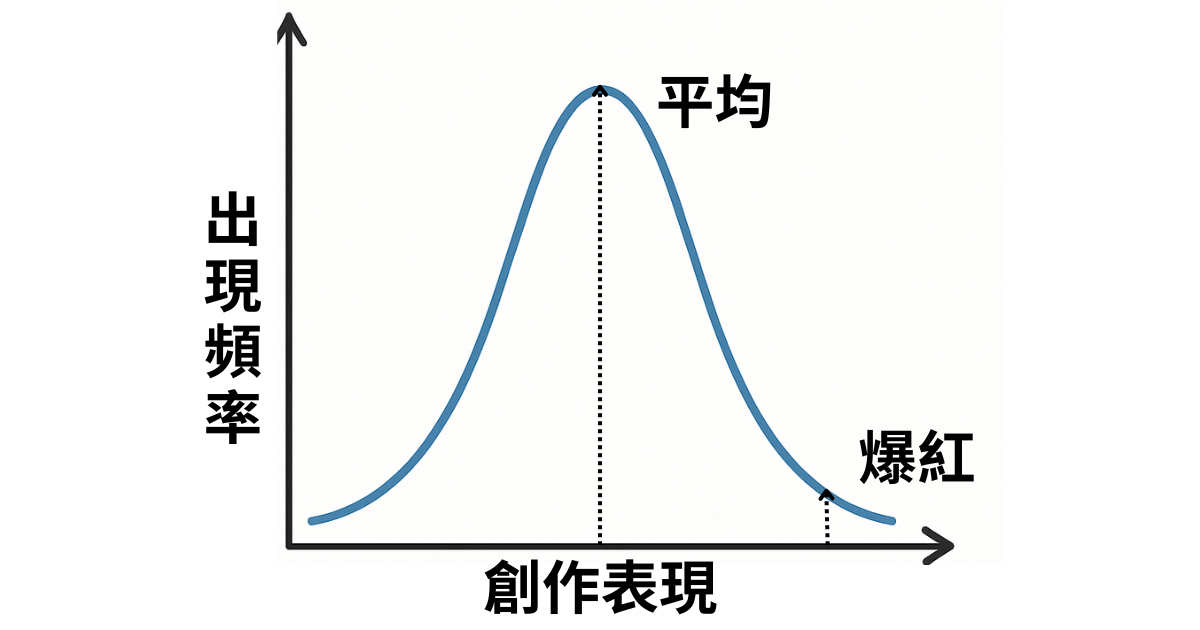

我們常說量變帶來質變,但前提是你得知道什麼叫「更好」,而且還要有辦法找到它。在《佛畏系統》(萬維鋼)中提醒我們用系統與分布來思考創作,別迷信一次天才之作,而是把整體表現往右推(創作表現越好)、偶爾拉出長尾。「例如一支百萬影片但其他都是萬次千次觀看,跟平均每支數十萬觀看的影片,哪一種比較好?」對創作者來說,答案往往取決於你是否能複製成功、是否有穩定的優異區,以及是否保留足夠的上升空間。

1策:提升平均值,增加優異區

先把基本盤墊高,讓合格以上的作品變多。做影片的,可以把前三秒鉤子、封面與標題規則、字幕節奏、上片時段與頻率都固定成流程,並用點擊率、完播率、互動率當作每日體感之外的硬指標。當這些可複製的環節被你一次次執行,整體平均就會上來,能進入優異區的作品自然增加。

2策:擴大標準差,冒險做一些極端的事情。

平均值抬起來之後,要主動製造變異,因為創作的極端值往往決定真正的增長。我的見解是嘗試不同且大膽的主題。平常你照流程穩住基本盤,每週或每月撥固定比例做高變異實驗,跨越舒適圈的敘事視角、受眾、媒介與風格,甚至選擇會兩極化的表達方式,這些嘗試會讓受眾短期兩極化,但只要某個題材或形式在數據上明顯領先,你就立刻把它擴成系列、投入更多資源。設計好的下檔(時間與成本上限)讓失敗可承受,開放的上檔讓成功可複製,你的分布右尾才拉得長。

3策:提升總量,笨方法效果很差。

數量要上去,但不要把不達標的東西複製一百次。總量提升的前提,是每件作品都越過你訂的合格線,並且每做完一件就用最小復盤找出下一次的微改動。假設你要做 Shorts,應該是選定一到兩個主題,做出架構單純且能快速產出驗證的模板,像是一句話痛點—三步解法—一個行動的固定節奏,然後花一個月來測試,每天上片並觀察前三秒留存、完播率與分享數,看看是否有特別突出的影片,還是都不行要換下一個主題。寫作也一樣,與其每天硬擠一千字,不如每天三百字但要求至少一個可驗證的新洞察,這樣的總量,不是麻木的重複,數量才會逐步轉化為質變。當你意識到某條生產線長期無效,就該立即停線調整主題或做法,而不是再多做十件祈禱奇蹟。

結論

把三策串成一條創作流水線,1策讓多數作品穩穩站上合格線,2策固定頻率製造高變異的上升機會,3策再把已驗證有效的做法放大。當更好被你定義、被數據抓到、被流程重複,量變才會長成真正的質變,而不是偶爾碰巧的一次突出曝光。